La forêt méditerranéenne est un enjeu majeur d’un point de vue paysagé, biodiversité, aménités, érosion et régulation de la température et de l’eau. Elle est à la fois confrontée à un contexte de changement climatique général mais subit également une exploitation excessive de son eau environnante.

Dans le climat méditerranéen, le facteur limitant de la croissance est l’eau, et non l’ensoleillement comme dans les zones tempérées. Le point commun des climats de tous les pays qui bordent le bassin méditerranéen est un fort ensoleillement et une tendance chaude, caractérisée par un été très chaud et un hiver doux. Sa particularité est d’avoir une saison sèche durant la période chaude alors que les précipitations sont plutôt regroupées en automne ou en hiver. En été, il existe donc un fort déficit hydrique obligeant les essences et les strates forestières à une concurrence sauvage de l’eau. La durabilité de la forêt méditerranéenne, dans un contexte de changement climatique, passe ainsi obligatoirement par la gestion de l’eau. Un bon accès à l’eau et une maximisation de la rétention dans le sol est primordial pour faire face au changement climatique.

Ainsi Joan Botey (voir photo ci-dessous), propriétaire du domaine Finca fitor, nous offre un bel exemple d’une gestion de l’eau réfléchie et stratégique.

Présentation générale

Le domaine de Finca Fitor est situé au centre d’un triangle La Bisbal-Palafrugell-Palamos a une distance comprise entre 6 et 30 km de la mer. L’altitude moyenne est de 200m. Tous les vents humides qui proviennent de la mer se heurtent sur cette zone du massif. Le domaine est parcouru par des petites rivières qui trouvent leur source dans la propriété.

Le sol est acide avec l’ardoise comme principale roche ce qui permet aux racines de s’y infiltrer et d’accéder à l’eau stockée en profondeur. Cette ardoise possède également une bonne capacité de rétention d’eau. On retrouve également sur certaines stations des argiles, qui renforcent cette capacité de rétention hydrique.

La propriété s’étend sur 1000 hectares de forêt méditerranéenne. Le domaine privilégie les forêts mixtes meilleures pour la vitalité et l’ombre. Les principales essences présentes sont :

- le chêne-liège pour la production de liège et de bois-énergie.

- le pin d’Alep, peu présent, car préférant un sol calcaire, essentiellement valorisé en bois-énergie.

- l’Eucalyptus utilisé pour le bois d’œuvre et le bois-énergie. Le bois est transformé en piquets de vigne, pilotis, barrières ou enclos. Les repousses fines sont également vendues à des fleuristes pour la décoration.

- le pin pignon pour la production de pignes et de bois (énergie et œuvre).

- le pin maritime et pin pinaster pour la production de bois.

- l’arbousier pour la production de fruit et de bois.

- la bruyère pour la production de fleur et l’énergie

Le domaine produit également de la biomasse, un atout important en région méditerranéenne où les bois sont généralement peu rectilignes, mais très secs et denses, idéaux pour la production d’énergie ou de charbon.

La production de miel est également une activité économique importante et à grand enjeu écologique. Les fleurs d’arbousiers et de bruyères présentes en grand nombre favorisent cette production.

Également, un troupeau de 25 vaches rustiques pâture sur la propriété. Cette race a été choisie pour sa capacité à se nourrir exclusivement de la ressource forestière, sans apport alimentaire complémentaire. Leur présence contribue aux débroussaillages naturels, à l’entretien de chemins forestiers, et à une certaine ouverture du milieu.

Troupeau de vaches rustiques

Gestion différenciée des espèces

Les espèces sont gérées selon leurs exigences écologiques spécifiques :

- Le pin pignon a besoin de lumière et d’espace. Un pin isolé permet un meilleur développement de son houppier et ainsi une meilleure production de pignes. Ils sont donc débroussaillés et élagués pour favoriser les tiges d’avenir. Cependant, la production de pignes est directement affectée par la sécheresse. Le stress hydrique abîme les fleurs femelles, ce qui compromet la formation des pignes, qui mettent trois ans à mûrir. Une mauvaise année hydrique a donc des effets différés sur plusieurs campagnes de récolte.

- Le chêne-liège préfère l’ombre et l’humidité. Son liège est riche en subérine, une molécule sensible aux UV : trop de soleil dégrade la qualité du liège. Un excès d’eau est aussi néfaste. En effet, une croissance trop rapide provoque l’augmentation de canaux lenticulaires et crevasse sur l’écorce. Pour une qualité de liège optimum, un juste milieu hydrique est à trouver. Le liège est récolté selon un cycle de 12 ans. Le premier prélèvement (liège mâle) a lieu vers 30 ans, suivi du liège femelle à 42 ans. La meilleure qualité se situe entre la 3ème et la 10ème levée. Chaque arbre est évalué individuellement pour sa capacité à supporter ou non l’extraction. Sur certaines stations de la propriété, les chênes-lièges montrent des signes visibles de stress hydrique, comme une défoliation sévère.

Dans certaines parcelles trop humides, les chênes lièges étaient en dépérissement notamment à cause d’un excès d’eau conduisant à l’asphyxie des racines. L’introduction d’eucalyptus a permis de réduire l’excès d’eau superficielle, rendant les conditions plus favorables aux chênes-lièges. Attention cependant, car sur des sols sableux, l’eucalyptus peut être trop compétitif en eau. Ainsi, l’eucalyptus peut être bénéfique s’il est bien choisi (notamment, une espèce stérile non invasive) et adapté à la station.

Lutte contre la sécheresse

Le changement climatique implique une augmentation des températures mais également et surtout une augmentation de l’humidité atmosphérique. L’objectif de la gestion de l’eau en forêt méditerranéenne est donc de maximiser la captation de l’humidité atmosphérique et de son infiltration dans le sol afin d’améliorer le niveau phréatique. En parallèle, les pertes d’eau doivent être limitées au maximum en évitant les sols nus responsable de l’évapotranspiration et l’érosion des sols.

Plusieurs techniques sont mises en œuvre à Finca Fitor :

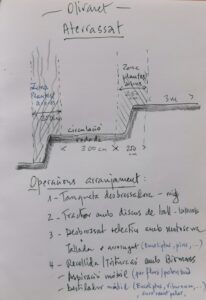

- Aménagement en terrasses

Le domaine a créé des terrasses entre 1974 et 1984. Cet aménagement a pour objectif d’améliorer la fertilité du sol et la rétention d’eau. Près de 300 hectares de la forêt ont ainsi été aménagés. Chaque terrasse fait 6m de largeur, au centre 3m sont éclairées, le reste est laissé végétalisé.

Ces structures ont de nombreux avantages : elles ralentissent le ruissellement de l’eau et favorisent son infiltration dans le sol, elles limitent l’érosion et réduisent l’évapotranspiration grâce à l’ombrage apporté par les arbres des terrasses précédentes.

Les terrasses, en retenant l’eau localement, permettent aux arbres d’accéder à une humidité plus constante même en période sèche.

Les bonnes conditions dans les années 80 ont permis le développement du chêne-liège (semis et rejet) de semence et de rejet. Quarante-cinq années plus tard, nous observons une forêt mixte avec le démasclage du chêne-liège, une forêt riche en eau et directement accessible à la mécanisation grâce au débroussaillage systématique.

2. Réseau de chemins

Sur l’ensemble de la propriété, un chemin transversal, tous les 50 mètres, est créé. Ces chemins suivent autant que possible les courbes de niveau pour éviter le ruissellement. Ils sont ombragés grâce aux arbres voisins, ce qui limite l’évaporation, et ils favorisent l’infiltration de l’eau de pluie. Quand une pente est inévitable, des aménagements spécifiques redirigent l’eau vers les peuplements. En plus, de lutter contre le manque d’eau, les chemins permettent de rendre l’ensemble du domaine complètement accessible et mécanisable pour la production forestière. La végétation jusqu’à 10m de la route est gérée, laissant 30m de barrières naturelles entre les routes.

3. Sélection et association culturale

Laisser la forêt en libre évolution conduit à une densité végétale élevée, ce qui intensifie la compétition pour l’eau et ainsi rend l’ensemble du peuplement vulnérable, car aucun des individus n’arrive à satisfaire ses besoins en eau. Dans un tel contexte, la sélection d’arbres d’avenir est cruciale. Le principe est de privilégier les arbres les plus vigoureux et de limiter la végétation autour sans mettre le sol à nu. Ainsi, les individus d’avenir ont accès à une plus grande quantité d’eau propice à leur développement. Cependant, il est important de ne pas mettre à nu le sol. En effet, un sol nu, exposé à des températures élevées, subit une évaporation directe accrue, accentuée par les vents. La solution réside dans un juste équilibre : garder un couvert végétal partiel pour protéger l’humidité, tout en réduisant la concurrence.

Joan mène actuellement une expérimentation visant à mesurer l’influence de différents modes de gestion sur l’humidité du sol. Trois types de parcelles sont comparés :

- une coupe rase,

- une gestion par sélection

- une parcelle laissée en libre évolution.

Sur chaque parcelle, deux capteurs d’humidité et de température sont installés à 0,5 m et à 4 m de hauteur et un capteur dans le sol mesure la disponibilité en eau. Les premières tendances montrent que la température reste similaire sur les trois parcelles mais que l’humidité varie fortement, en lien direct avec le couvert végétal, le taux est plus important en sol couvert. Ainsi, la température ne constitue pas le principal facteur limitant, puisque des niveaux d’humidité variables peuvent être observés à température égale. Une gestion forestière adaptée permet de maintenir un bon taux d’humidité, essentiel au bon développement des peuplements. Les premiers résultats valident les choix de gestion de la propriété.

Le réchauffement climatique entraîne une augmentation de la température, ce qui signifie également un air plus chargé en humidité. Le domaine cherche à exploiter cette ressource via des associations végétales stratégiques. L’association entre la bruyère et arbousier est par exemple très intéressante. En effet, la bruyère, grâce à son port compact et ses petites feuilles, capte très bien l’humidité de l’air, associée à l’arbousier dont les feuilles vernissées favorisent le ruissellement des gouttelettes captées, elle permet une condensation au sol, directement accessible aux racines. Ce type de combinaison vise à capter et transformer l’humidité atmosphérique en eau disponible pour les plantes.

La prévention d’incendies passe par la création d’une mosaïque d’espaces complémentaires entre les cultures, les zones de pâtures et les zones forestières, par l’utilisation des terrasses à contrepentes en direction du vent dominant, par la minoration de végétation combustible sans pour autant laisser le sol nu et par la construction des routes stratégiques pour camions.

En effet, les terrasses jouent un rôle majeur dans la lutte contre les incendies, non seulement en limitant la propagation du feu, mais aussi en modifiant localement les conditions aérodynamiques. En créant des ruptures de pente et des discontinuités dans la topographie, elles agissent comme des barrières physiques au déplacement du front de flammes. Les terrasses induisent la formation de micro-tourbillons et perturbent le flux laminaire du vent, ralentissant, déviant et parfois même interrompant la progression d’un incendie de surface. Dans le cas de la Finca Fitor, les 300 hectares aménagés en terrasses ont permis de stopper deux vastes fronts d’incendie en 1983 et en 1985 sans présence de sapeurs-pompiers.

De plus, la forte concentration d’arbousier présent sur le domaine peut également expliquer en partie sa faible combustibilité. En effet, celui-ci est peu inflammable grâce à sa forte teneur en eau.

Rentabilité économique

Pour maintenir une gestion forestière durable, il faut rentabiliser les productions des biens de la forêt. Cet effort donne du travail et de l’intérêt aux jeunes assurant ainsi la gestion transgénérationnelle nécessaire. Joan assure la gestion directe de sa forêt, en faisant appel à des prestataires pour les travaux. Chaque parcelle est soigneusement pensée pour atteindre son plein potentiel. Bien que les investissements engagés soient conséquents, ils sont progressivement compensés par les revenus générés par l’exploitation très diversifiés de la surface forestière (des bois et des sous-produits).

L’un des postes de dépense les plus importants reste le transport, qui représente un véritable défi logistique en milieu forestier et un coût. Pour y remédier, il a investi dans une scierie mobile, permettant de réaliser directement sur site les opérations de découpe et de première transformation. Ainsi, les arbres sont transformés localement (en poutres, planches ou autres), puis commercialisés une fois valorisés. Un projet est également en cours pour construire des abris de séchage directement sur les zones de travail du domaine. Cela permettra un stockage temporaire du bois, favorisant un séchage naturel sur site et évitant un transport supplémentaire.

Par ailleurs, la propriété a été aménagée de manière à optimiser l’accessibilité : des pistes forestières ont été tracées tous les 50 mètres, totalisant environ 150 km de routes au sein du domaine. Cet aménagement représente un investissement majeur, mais il est indispensable pour assurer une exploitation optimale de l’ensemble de la forêt. Grâce à ce maillage dense, chaque portion du massif est facilement accessible pour les opérations sylvicoles, les évacuations de bois ou les interventions en cas d’incendie. Lorsqu’une zone est exploitée, un entretien systématique des routes y est effectué en amont, garantissant ainsi la durabilité de l’infrastructure et la sécurité des interventions. Une mécanisation adaptée est un élément clé à prendre en compte pour faire de la forêt méditerranéenne une forêt rentable et durable.

Pour conclure, la durabilité de la forêt méditerranéenne passe par une gestion obligatoire de l’eau tout en rentabilisant les productions des biens de la forêt, de manière novatrice parfois. Une forêt mixte (pour une meilleure vitalité et ombre, mais aussi étant une garantie sanitaire), une gestion irrégulière (pour éviter de laisser des sols nus et d’avoir un excès d’illumination) ainsi qu’une accessibilité de la production pour la mécanisation des travaux (routes, terrasses) sont les principaux piliers pour la conservation et la production des forêts méditerranéennes.

Article par Lucie Le Cornet